よくあるご質問にお答えします。

欧名「St.Hilda’s School」の由来は何ですか。

香蘭女学校の欧名St. Hilda’s Schoolは、守護聖人聖ヒルダの名に因んでつけられました。

ヒルダ祭、ヒルダ賞、聖ヒルダ記念館など、学校の大切な行事や建物の名称には守護聖人 聖ヒルダの名を冠しており、そこには香蘭女学校が聖ヒルダの名に恥じない良き学びと交わりの場となるように、という願いが込められています。

今までキリスト教と縁がありませんでしたが、大丈夫でしょうか。

大丈夫です。毎朝の礼拝や聖書の授業、奉仕活動などを通してキリスト教の心を学びます。

日曜日の礼拝の義務などはありません。また、ご家庭の宗教は問いません。

キリスト教精神に基づく本校の教育方針にご理解、ご賛同いただけることが入学の条件です。

礼拝について教えてください。

毎朝8時15分から15分間、全校生徒が一堂に会し始業礼拝を捧げています。

礼拝は式文に従い、詩編の交唱、聖書の日課朗読、教話、聖歌の合唱、そして感謝と願いの祈りを唱えます。

1日のほんの15分ですが、1,000人を超える全校生徒と教職員が沈黙の中に身を置き、他者の温もりと息づかいを感じながら、自分自身と向き合い、身近な人びとや遠い人びとにも思いを巡らせる時間を香蘭生は大切にしています。

学校の雰囲気はどのような感じですか。

敷地内は豊かな緑に囲まれ、校門を入ると別世界といってよい静寂の空間が保たれています。

ここで10代の6年間の生徒の心が優しく守られ育まれます。生徒一人ひとりに、どんな時にも居場所がある学校です。

食堂はありますか。

食堂はなく、昼食場所は教室になります。お弁当をご持参いただいたり、和風・洋風のお弁当をオンラインで注文いただくことも可能です。クレジット決済で当日朝まで注文することができます。

また、校内売店で、サンドイッチ・おにぎり・パスタ・スープなどを購入することもできます。

プールはありますか。

プールはありません。

水泳の授業は行っておりません。

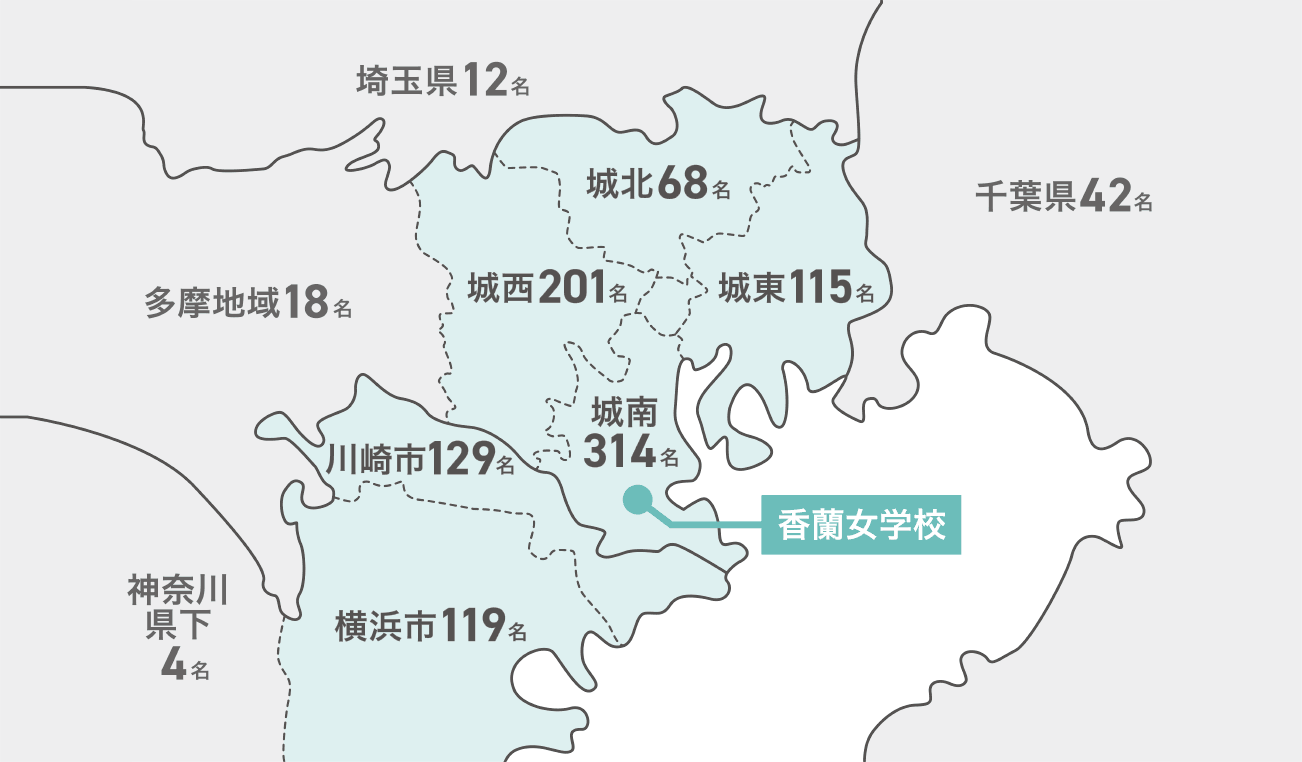

通学範囲や平均的な通学時間について教えてください。

通学時間や居住地の制限はありませんが、保護者の元から通えることが条件です。

現在の在校生は、約68%が東京23区内の在住で、横浜・川崎市内から通学している生徒も約24%います。

通学所要時間は平均60分ですが、90分以上かけて通学する生徒もいます。

学習会とは何ですか。

中等科生の学習を、主に立教大学への推薦が内定した高等科3年生がサポートする取り組みです。

少人数体制のもと、上級生が下級生を丁寧に指導し、学びを支えます。

SEEDとは何ですか。

SEEDはSelf-Enrichment EDucationの略で、2004年から実施のSE(Self-Enrichment)授業の趣旨を引き継ぎつつ、内容をさらに深化させた探究プログラムです。

SEEDには「種」という意味があります。香蘭女学校ならではの有形・無形の産物をいかした取り組み(種まき)を通して学んだことが実を結び、一人ひとりが賜物を発見し、卒業後に「香蘭での6年間が自分の礎を形成した」と実感できるように、という願いも込められています。

Study Hallとは何ですか。

聖ヒルダ館の中にある誰でも利用できる自習室です。

勉強をサポートするスタッフが常駐し、対面またはオンライン形式での個別質問によって疑問点をその場で解決できるため、終礼後や部活動後に多くの生徒が活用しています。利用生徒が入室・退室する時は保護者へメールで通知され、17時30分以降は旗の台駅まで集団下校を行っています。各種試験の対策にも対応し、長期休暇の間も利用できます。

・対面利用時間:平日19時まで(土曜17時まで)

・オンライン利用時間:平日20時まで(土曜18時まで)

ICT環境はどのようになっていますか。

香蘭女学校では、大学や社会でも通用できるようなICTスキルを育てていきたいと考えています。

生徒は中等科1年生の6月頃にiPadを購入し、一定の制限をかけた状態で使うことができます。Wi-Fiは校内に完備され、ほとんどの教室に電子黒板が設置されていますので、生徒一人ひとりがごく自然に、自由に、授業をはじめとするさまざまな活動でiPadを使用しています。

2025年度の秋からは、高等科生はiPadに関わらず、自分で自由に選んだ端末を用いるBYOD化を開始します。能動的な学びが重視されている現代において、生徒自身が使いやすい端末を選べるようにすることで、学びの幅を広げていけるようにするためです。

立教大学推薦基準の英検2級の講座はありますか。

特別な講座はありませんが、授業に沿って勉強していれば自ずと取得することができます。

制服について教えてください。

1962年に日本ではまだ珍しかった紺のブレザーにグレーのスカートという英国式の制服になり、その伝統を現在まで受け継いでいます。

その他にスラックスや、学校のマークが入ったセーター・ベスト(白・紺)、盛夏服にはワンピースがあり、季節に応じて組み合わせています。ソックスは、4月~10月は白、11月~3月はグレーを着用します。

鞄は、通学鞄の他、リュックサックやサブバックもあります。

席替えが多いと聞きました。

中等科では、さまざまな友人と出会うことができるように、3日に1度、席替えを行っています。

BIG SISTERとは何ですか。

高等科3年生から選ばれた中等科1年生のお世話係です。

入学したばかりでまだ学校に慣れていない中等科1年生に、日常の学校生活や礼拝の仕方、学習や部活動についてのアドバイスや相談に乗り、香蘭生活をスムーズにスタートできるようサポートしています。

BIG SISTERは中等科1年生にとって憧れの存在となり、成長のお手本となっています。

部活動への入部は必須ですか。

部活動の入部は必須ではありませんが、ほとんどの生徒が入部しています。

活動日数は部によって異なります。日曜日や祝日も試合や校外での活動のために出かける場合があります。

安全対策はどのようになっていますか。

校門の守衛室には守衛が常駐している他、防犯カメラが校門をはじめ各所に設置されています。

登下校時は、生徒が携帯するIC端末が校門通過時に感知され、保護者が登録したメールアドレスに登下校情報が通知されます。

校舎は震度6強にも耐えうる耐震対策をしており、校内には非常時に全校生徒が3日間学校で生活できる食料、飲料水、毛布等を準備しています。災害発生時には、保護者への一斉メールにより生徒の安否情報をお伝えするほか、Cocoネット(インターネット上の掲示板)を利用して安否情報を確認することができます。

また、登下校中に大地震が発生し帰宅が困難な場合には、男子校を除く東京・神奈川の私立学校(小中高)に避難することができます。所在や安否情報は避難校から本校に連絡されます。

カウンセラー等サポート体制はどのようになっていますか。

カウンセリングルームがあり、2名のスクールカウンセラーと1名のスクールソーシャルワーカーがいます。

予約制でゆっくりと相談していただけます。また、生徒だけでなく、保護者も利用することができます。

携帯電話の扱いについて教えてください。

通学時の防犯上、非常連絡用に携帯電話は持参可能です。

ただし、校内では必ず電源を切り、鞄の中にしまわなければいけません。

通塾は必要ですか。

ご家庭の判断で通塾する生徒もいますが、塾に通わずにStudy Hallを利用して勉強する中等科生も多くいます。

留学後に復学する場合、学年はどのようになりますか。

本校で実施している留学プログラムでは、元の学年に復学します。

それ以外のプログラムでは、留学時の1つ下の学年に復学していただきます。

在学中に保護者の転勤で海外に転出した場合、香蘭に戻ることは可能ですか。

香蘭女学校に入学した生徒が海外に転出し、その後再び通学を希望する場合、年齢相当の学年への復学ができます。

編入試験を行いますので、事前にご連絡ください。

復学は原則として高等科2年生の7月が最終受け入れになります。

高等科の募集はありますか。

高等科からの募集はありません。定員に欠員がある場合は、帰国生を対象として、現時点で中学1年生から高校1年生を対象として年2回、それぞれ若干名を募集し、転編入試験を行います。

転編入試験は、7月半ば(9月入学)または12月半ば(4月入学)に実施予定です。

詳細については、ホームページをご覧ください。

保護者が学校に行かなければならない機会は多いですか。

保護者会「紫苑の会」を1学期に2回、2・3学期に各1回設け、保護者と教員が生徒の様子を共有しています。

紫苑の会の役員として、毎年各クラスから総務・厚生・教育の各1名・計3名を選出し、バザー、講演会のお手伝いや機関誌の編集などを、仕事や家事に無理のない範囲でお願いしています。また、保護者を対象にコーラス等の希望者の会も設けています。