教科教育Subjects

聖書

聖書のメッセージから、自分は何を大切にして生きるのか、考えます

香蘭女学校では中等科1年生から高等科3年生までの6年間、週1時間の聖書の授業があります。ほとんどの生徒は入学して初めて聖書やキリス卜教に触れます。聖書のメッセージが、いまを生きている私たちにとってかけ離れたものではなく、私たちが生きる場に結びついているものであることを学んでいきます。自分だけで読み進めることが難しい聖書の箇所も、ひとつひとつの言葉の意味を解釈し、身近な出来事から世界で起こっている事まで、私たちが直面していることと繋げて考えることで、自分なりに読み、理解を深めていくことができます。聖書のメッセージ、イエス・キリストの生涯や言葉と行いによる教えを知ることで、現代の社会において自分はいかに生きるか、私たちを取り巻く様々な問題に対してどのように向き合い、何を大切にして生きるのか、考えていきます。

英語

違いを超えて、世界で通じる英語力を育てます

相手のことを正確に理解し、自分のことが相手にきちんと伝わる表現力を身につけるため、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」それぞれの力を総合的に育みます。

4技能のバランスを重視した英語教育

国語

自己を見つめ、他者への共感を育み、表現力を磨きます

香蘭女学校では国語という教科は、かつて「文学」という教科名で呼ばれていました。その当時から、自己を見つめ、他者へ共感する心を育んできました。善き人間として生きることは、良き日本語生活をすることにも繋がります。中等科では教科書は週1〜2時間にとどめ、ことばや漢字、表現、古典暗唱など独自教材の授業を進めます。また、全員が国語・漢語・古語辞典を持ち、言語への関心を深め、自己の考えや感覚を自分のことばで表現することをめざします。中等科3年生からは本格的に古典文法に取り組み、高等科の学習に向けて評論文の読解にも挑戦します。高等科では3年生まで全員が必修で論理国語(現代文)を学びます。そして文系選択者は文学国語(現代文)・古典探究(古文・漢文)でより深く文学を学びます。また受験で小論文が必要な生徒は小論文演習を選択できます。

本校の国語教育は読解、表現、言語知識など、すべての領域において、他者とともにあることを実感し、実践できる取り組みを進めています。これは建学の精神にも繋がるものです。この精神を尊重する取り組みの一つに校内学芸コンクールであるヒルダ賞作文が位置づけられます。夏休みの期間を活用し、推敲を重ねた文章からは毎年すばらしい作品が生まれます。

数学

粘り強い思考力と論理的な思考力を培います。

生徒たちの発達段階に即した形で、ものごとを俯瞰したり抽象化して捉える視点を伸長するとともに、抽象度の高い事象にも躊躇なく取り組み、粘り強く思考する姿勢を身に付けさせることをめざします。また、そのような視点が、見落としがちな規則性を見出すことに適していることを体感し、逆にそういった規則性を問題解決に応用する力を培うことも重要な目標とします。

これらの目標の達成のためには、論理的思考の過程の有効性を確認した上で、実際に繰り返し運用することが適切な学習過程となります。こうした過程は、理系の生徒のみならず文系の生徒も含めた遍く人々にとって、社会において活躍するための判断力や人への説明能力の基盤を担保するものになると考えます。こうした点から、本校数学科の教員一同は、すべての生徒に対して、その実力や目的に最適化されたきめ細やかな指導を提供することを心がけています。

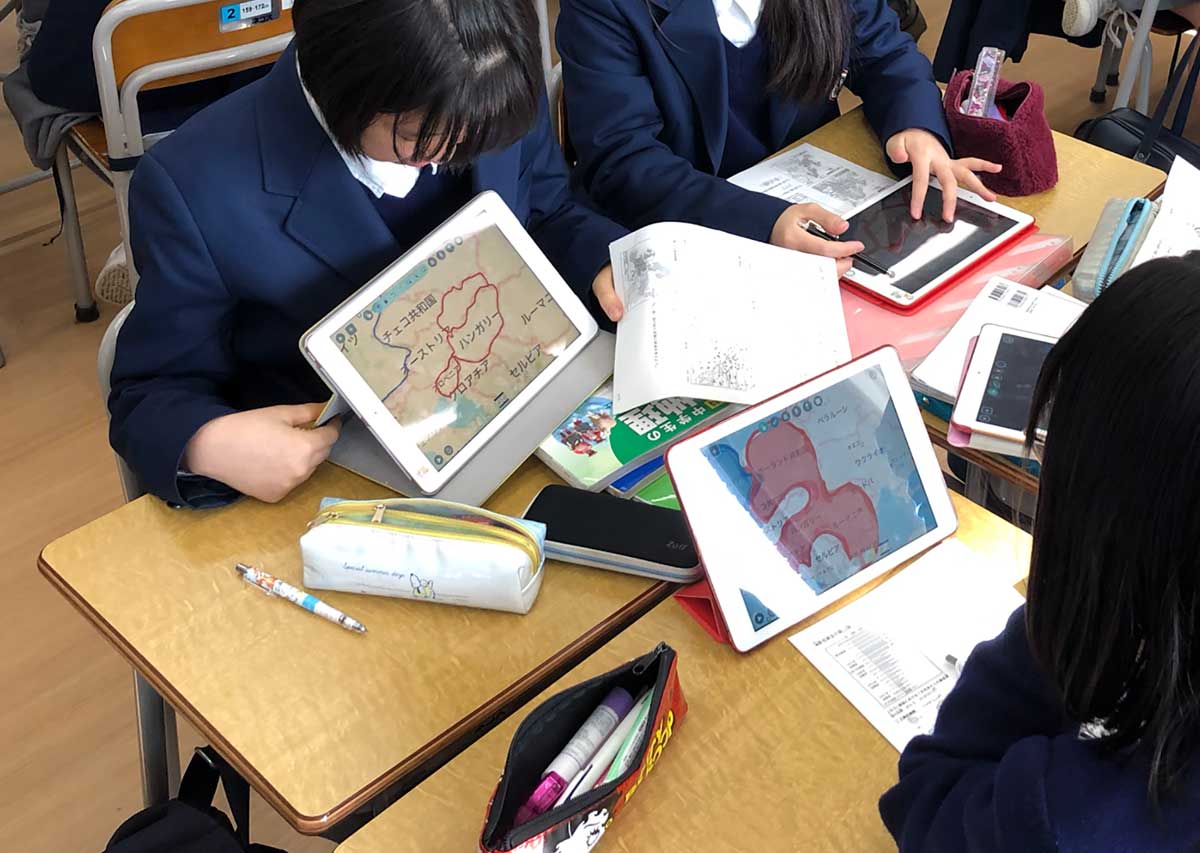

社会

資料を読み解き、世界を視野に入れて考える姿勢を養います

自分が暮らす世界はどのような場所なのか、その中で自分は社会とどのような関わりをもっていくことができるのか、自分の身のまわりだけではなく、さまざまな国の歴史、自然環境を多角的にとらえることが自己の世界を知り、異文化理解に繋がります。社会科では、これからの国際社会の中で必要とされる基本的な力と教養を身につけることをめざしています。

授業では、講義形式だけではなく、アクティブラーニングを通して、持っている知識の整理、資料を読み解き分析する力、情報を整理して発信する力を養います。また、フィールドワークによって、粘り強く調査し検証を行う力も身につけます。主体的な取り組みから生徒自身の興味関心を広げ、自分と社会との関わりに具体的なイメージをもって進路を考えることができる土台作りをサポートしていきます。

理科

実験実習を多く取り入れ、検証し考える力を育みます。

中等科では、実験や観察実習の時間を多く設け、成功や失敗の経験をたくさん味わえるよう心がけています。「実験・観察」→「まとめ・検証」を繰り返しながら、論理的思考力を養います。 また、学んだ事柄が確実なものになるように、実験の振り返りも大切にしています。観察してわかったことや考えをまとめることで、断片的な知識がつながり、深く物事を考える手法が身につきます。磯の生物・地層の観察会、科学館や博物館への理科見学、秋の高尾山ハイキングなど、校外に出かける機会を数多く設けています。高等科の授業は物理・化学・生物の分野別になり、さまざまな進路に対応できる力を養います。中高共に興味を抱きやすいよう心がけています。

保健体育

豊かな生活を自ら創る力を養います

豊かな人生を過ごすためには、健康が欠かせません。健康で安全な生活を送るために、自ら考え、選択し、行動する力が重要です。そのために必要な知識と実践力・体力を保健体育の授業で養います。さらに社会に目を向け、女性の生き方の課題について考えます。

保健の授業では、ニュースなどで話題になっている事柄をとりあげ、自分と重ね合わせながら理解を深めます。

体育の授業では、中等科3年生から創作ダンスを始めます。基本的なステップから始まり、集団で表現することをめざしていきます。高等科2年生では、1年間話し合いを重ね各クラスで作品を創り上げます。そして、高等科3年生が運動会で学年ダンスとして発表することは、創造力や表現力を発揮する機会となっています。

音楽

音楽を愛する心と音楽文化を大切にする心を育みます

香蘭女学校では、中等科1年生から高等科3年生まで音楽を学びます。お互いの声に耳を澄ませ、ハーモニーを奏でる中で、感性を高め合いながら一つの音楽を作り上げます。日々の授業で学んでいる聖歌や宗教曲は、毎朝の礼拝や様々な式典の中で歌われます。中等科ではメンデルスゾーン作曲「讃歌」より“主を頼みて”を二部合唱します。クリスマス礼拝では学年毎にクリスマスキャロルを練習し、奉唱します。美しい歌声が、ホールいっぱいに響き渡る、香蘭生が楽しみにしている行事の一つです。高等科卒業感謝礼拝では高等科生全員でヘンデル作曲 「メサイア」より“ハレルヤ”を奉唱します。

歌唱の他にもリコーダーやソルフェージュ、音楽理論などを幅広く学びます。

身近にある音楽の美しさを味わい表現する経験を通して、心豊かな時間を共有することを大切にしています。

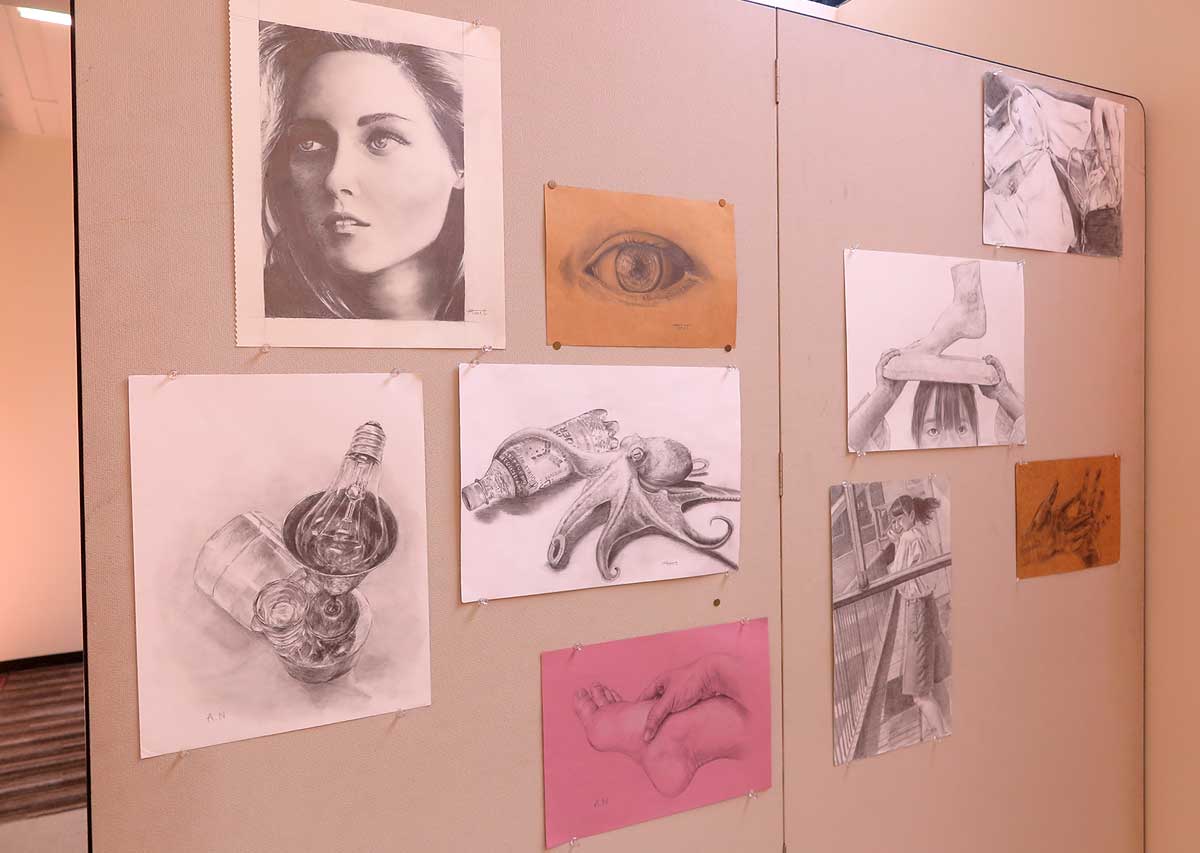

美術

表現する喜びを通して個性を発見します

中等科1年生から3年生まで必修です。高等科2年生、3年生では選択授業が置かれています。情動的興味や関心による楽しさを創作意欲に繋げ、目的・目標を持ってイメージされたものを表現する喜びを味わい、創作技術を高めていくことをねらいとしています。そして、試行錯誤を繰り返しイメージを表現していくことで、個性の発見へと繋げていくことをめざしています。さらに、身近な自然や造形物、デザインされた様々な日用品などに目を向け、客観的にとらえなおす目を持って、美術各分野のさまざまな表現方法を体験します。

中等科ではカッターを使った鉛筆の削り方から練習し、高等科選択では油絵に触れ、高度なデッサン技術を高めます。

家庭科

一人ひとりの「生活の質(Quality of Life)」を向上させます

「生活」にかかわる事象を包摂的に扱う家庭科は、わたしたちが生涯にわたって心も身体も健康に、社会へ参画し、家庭生活とともに身近な人々とより良い人間関係を築くためのコミュニケーション力を身につけます。また、日々の暮らしに必要な知識や技術を身につけ、それらを活用する力や、社会で自立的に生きる力を養います。

さらに、香蘭女学校の家庭科では、資源や環境に配慮したライフスタイルについて考え、自らの手で生活を彩る楽しさを味わいながら暮らしを創りだし、歴史に基づく知恵と豊かさを継承・発展させる力を育みます。